王国ブラジルが“地獄”を見た…W杯予選で4人の監督継投の窮地招いた「ルシェンブルゴの誤算」とは【コラム】

斬新な着想でチーム作りを推し進めたルシェンブルゴに脚光

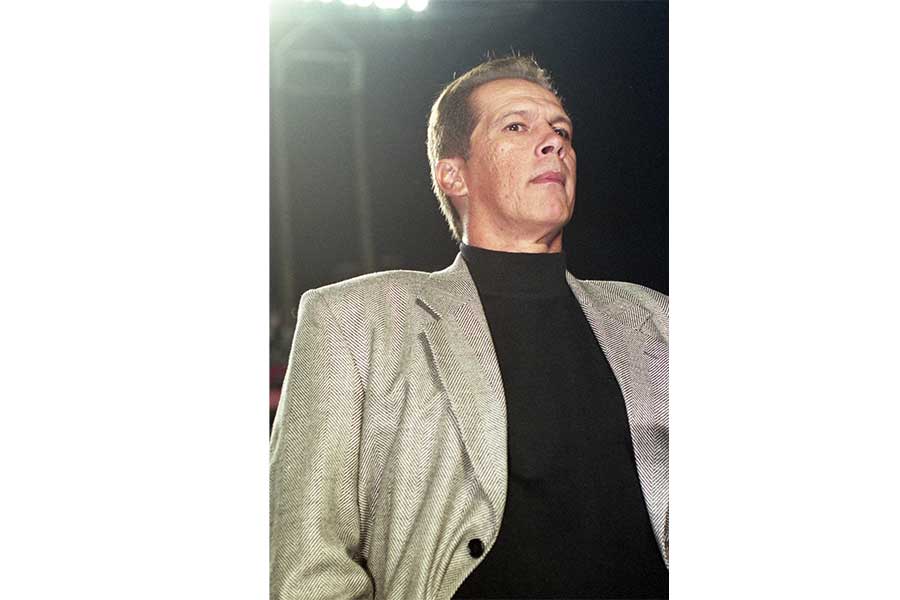

21世紀を迎え初となる2002年日韓ワールドカップの出場を目指すセレソン(ブラジル代表の愛称)に、これまでになかった着想でチームを作り上げようとする指揮官が就任した。選手たちを管理し、徹底したチーム戦術によって新たなセレソン像を打ち出そうと試みたその男の名はバンデルレイ・ルシェンブルゴ。

【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!

ルシェンブルゴは、それまで指揮を執ったクラブチームで成功を収めてきた方法である、究極的にシステム化されたチーム戦術を武器にW杯南米予選を戦った。それは選手の高い個人能力が織り成す、1960年代から70年前半の美しきサッカーの復活を目指した、98年W杯フランス大会を指揮した前任者のマリオ・ザガロとは対極に位置する理論だった。これまでのブラジルの在り方を変える画期的な思想に、サポーターも彼の就任当初は、セレソンに新しい息吹を感じ期待を膨らませた。

しかし、その革新的なセレソンへのアプローチは失敗に終わる。ではなぜ、ルシェンブルゴはセレソンで成功を勝ち取ることができなかったのか。それはこのチームを構成する強烈な個性と技術を持ち合わせた選手たちの能力を見誤り、彼らと良好な関係を構築できなかったことにあった。

ルシェンブルゴは90年のサンパウロ州選手権で、弱小ブラガンチーノをチャンピオンへと導き、サッカー監督としての頭角を現す。この成功によってビッグクラブを指揮する扉が開き、全国区の監督として名を知られていくことになるのだった。

ルシェンブルゴとはどんな男なのか。90年後半当時、腕利きの指揮官として注目を集めていた彼に興味をそそられ、その実像を知ろうと多角的に取材を行った。

ただ、ルシェンブルゴは噂どおりの一筋縄ではいかない男だった。97年、彼はサンパウロ州の名門サントスFCを率いていた。緻密なチーム戦術を作り上げる場である練習を取材しようとトレーニング場に行った時である。

この時チームはアウェーのカップ戦を控えており、午前の練習のあとに敵地に出発する予定となっていた。しかし、練習場にはトップチームの姿がない。当時、知り合いだったジュニオール(ユース)の監督に聞くと「環境の整った練習場を確保できたので、朝早く敵地に発ってしまった」ということだった。

広大なブラジル全土で戦われるカップ戦では、早く現地に入った方がコンディションを整えやすく勝利の確率も高まる。勝利のためならスケジュールもあっさりと変更してしまう。それがルシェンブルゴというサッカー監督だった。

妥協を許さない練習…ルシェンブルゴが目指すサッカーの神髄を目の当たりに

そんな空振りを経験したあと、改めてサントスFCの練習場に行ってみると、そこでルシェンブルゴが目指すサッカーの神髄を目撃することになるのだった。

守備練習では元ブラジル代表の選手にさえ、ゴール前のヘディングの競り合いの際のポジションの取り方にまで細かく注文を付け、フォーメーション練習でミドルシュートを打ちにいった選手がいると、「なぜセンタリングを上げない」と叱責した。

その高ぶった感情はルシェンブルゴにとって、勝敗を決定するゴールは一か八かのミドルシュートに賭けるのではなく、指揮官である自分が示した戦術の動きから生まれる必然でなくてはならないことを意味していた。さらに、ゴール付近でのフリーキックからの攻撃パターンも自分が納得する形ができるまで、延々と繰り返していた。

情報化社会として進歩を続け、対戦相手の研究も容易になった現代のブラジルであったら、敵の戦い方に対処し、選手全員が何よりも戦術を重視してプレーする練習スタイルは、それほど珍しいことではないだろう。だが、ルシェンブルゴは四半世紀も前にこうした着眼点を持って、チームを作り上げようとしていた。そこに彼の斬新さが見て取れた。

その妥協を許さない練習は、サッカーというスポーツは指揮官が示す、決められた知的動作の繰り返しであることを思い知らされた。こうして鍛え上げられたサントスFCは、相手のスタイルに応じて戦い方を変化させる、集団としての機能美を、この時戦っていたサンパウロ州選手権のファイナルラウンドで披露する。

総当たりのリーグ戦で優勝を決定するサンパウロ州選手権のファイナルラウンドに進出したのはサンパウロ州のビッグ4チーム。当時のそれぞれのチーム状況を実力で序列するとコリンチャンス、サンパウロFC、サントスFC、パルメイラスの順となっていた。

優勝一番手と目されていたコリンチャンスは、子供の頃からのコリンチャンスマニアックで、成人して経済界に進出した彼らが銀行と結び付き、投資した莫大な資金によって有能な選手を次々と獲得し、強力なチームを形成していた。

2番手のサンパウロFCは変幻自在のドリブラーで脚光を浴びていたデニウソンと強シューターのドドを中心としたスピードあるサッカーを展開するチームに仕上がっていた。実力的に続いてサントスFC、パルメイラスはこの3チームから力の差で大きく下回り、優勝を争ううえで蚊帳の外と見られていた。

クラブチームで名声を高めて、ついにセレソンの監督の座へ

5月24日、サントスFCはまずコリンチャンスと対戦し、テクニック重視のサッカーで勝負に挑む。点の取り合いとなった試合で、サントスFCはこれぞルシェンブルゴのチームというゴールを生み出すのだった。

ペナルティーエリア付近でボールを持った選手がチップキック。これを右斜めにいた味方がヘッドで前方に流す。このボールに反応した選手がダイレクトボレーでコリンチャンスゴールへと突き刺した。トライアングルに位置する3人のワンタッチプレーから生まれたスーパーゴール。試合は3-4で敗れたが、圧倒的な攻撃力を誇るコリンチャンスに対して好勝負を演じたのだった。

初戦で惜敗したサントスFCは続いて1週間後の31日にサンパウロFCと対戦した。スピードを武器に波状攻撃を仕掛けてくるサンパウロFCに対して、今度は初戦の戦法とは打って変わってフィジカルを全面に出したスタイルで勝負に出る。

ルシェンブルゴは選手たちを試合開始からフルスロットルで戦わせる。そして、体力が消耗した選手から順に交代させていく作戦で対抗したのだった。結局、この試合も0-1で敗れ(最後のバルメイラス戦は4-0で勝利)、優勝はコリンチャンスが獲得したが、サントスFCは4チームのなかで最も美しいサッカーを見せたと評価されたのだった。

指揮官の出入りが激しいブラジルで、ルシェンブルゴは翌年にはコリンチャンスの監督に就任する。次期代表監督の呼び声も高まっていた。そこでセレソンの監督に就任する前に、名うての指揮官のサッカー観をさらに深く知りたいと思い、インタビュー取材を依頼した。

なかなか色よい返事がもらえなかったが、何度かのアプローチでようやくオーケーをもらうことができた。この時チームはサンパウロ州選手権決勝を控えて郊外のホテルで集中合宿を行っていた。

そのホテルまで足を運び、待っていると2時間遅れで姿を見せたルシェンブルゴから「大事な試合が控えている今、インタビューには応じられない」とあっさりと言われた。その態度に約束を反故にされたことによる怒りより、呆れてしまったのを今でも覚えている。

用意周到な試合へのスケジュール。綿密な練習方法。自らのサッカー理論から形作られるチーム戦術に絶対の自信を持ち、そして選手たちを支配下に置き、規則正しい生活を課す。そうした計画性を重視したサッカーで存在感を発揮したルシェンブルゴは、ついにセレソンの監督の座へと辿り着く。

世界最高峰のブラジル代表はチーム戦術を凌駕する例外的な集団

ルシェンブルゴは自分が信じるスタイルをブラジル代表という最高の素材を持って作り上げると、どんな至高のサッカーを描けるのかを見てみたかったのだと思う。

だが、その最高の素材をもって自分のサッカーの正当性を示すという野心の前に、落とし穴が待っていた。ルシェンブルゴの誤算は、世界最高峰のブラジル代表という集合体は世界中のクラブ、代表チームにあって力を発揮する方法において選手の個人能力がチーム戦術を凌駕する例外的な集団であったことである。

ルシェンブルゴの戦術重視のサッカーは、世界屈指の素材であるセレソンの持つハイレベルな個人能力を霞ませ、チームに混乱を招くことになる。自らのサッカー理論に固執し、その正当性を証明するための実験場と化してしまったセレソンからは本来の強さが消え、2000年3月28日から始まったW杯日韓大会の南米予選では大苦戦が続くことになる。

試合では選手たちがベンチ前のテクニカルエリアに立つルシェンブルゴに向かって、どうしたらいいんだと言わんばかりに肩をすくめる場面が見られた。明らかに過度な戦術を詰め込まれて選手たちが困惑しているようだった。

さらにルシェンブルゴは戦術的な過剰な縛りに加え、選手への支配欲が強かった。そのため自らがコントロールできそうにない選手は、たとえ能力があっても招集することはなかった。その最たる存在が天才ストライカーのロマーリオだった。ルシェンブルゴはロマーリオの自由奔放な性格を嫌い、彼を招集しようとはしなかった。

しかし、チームは低迷を続け、もはやこれ以上の負けは許されないという絶体絶命の危機に追い込まれると、それを打破するためにバンデルレイ・ルシェンブルゴはついに根負けしてロマーリオを招集する。01年9月3日のマラカナン・スタジアムで行われた第8節対ボリビア戦にロマーリオを招集しブラジルは5-0の大勝を収める。ロマーリオはハットトリックを完成させ、その得点能力の高さを改めて示し、セレソンにとって絶大な存在であることを知らしめた。

だが、バンデルレイ・ルシェンブルゴはこの一戦での勝利だけでは、これまで重ねられてきた指揮への不安を払拭できず、ボリビア戦を最後に解任されたのだった。

予選敗退危機に…極限のプレッシャーのなかで戦った指揮官たち

初のW杯予選敗退がチラ付く危うい状況のなか、監督はコーチだったカンジーニョがワンポイントで指揮を執る(アウェーでベネズエラに6-0と大勝)。その後、正式にエメルソン・レオンが就任したが、南米予選3試合で1勝1分1敗(対コロンビア1-0、対エクアドル0-1、対ペルー1-1)と強敵とは言えない相手に結果を出せず、またしても指揮官がチームを去ることになる。

厳しい状況下で勇敢にもセレソンの先導役を引き受けたのはルイス・フェリペ・スコラリだった。ブラジルは苦難の末にからくも最終節で勝利し、南米予選3位で本大会出場を決めたのだった。

このW杯日韓大会の南米予選で、ブラジルは4人もの人物が指揮を執った。予選18試合の成績が9勝3分け6敗。内容的に良かった試合は00年7月26日に行われたライバルであるアルゼンチンとの一戦(3-1)、ロマーリオが復活した9月3日対ボリビア戦(5-0)、01年8月15日対パラグアイ戦(2-0)、それに本大会出場を決めた11月14日対ベネズエラ戦(3-0)くらいだった。ブラジルらしい相手を圧倒する鮮烈なサッカーを展開できたのはわずかで、本大会に向けて実りの少ない予選となった。

セレソンを指揮する難しさを実感し、予選敗退が現実の危機となった極限のプレッシャーのなかで戦った指揮官たち。この予選で気付かされたこと、いや改めて明らかになったことがある。それはブラジルのような個人技に優れた集合体に当て嵌まるのだろうが、チームを作り上げるにはどんなに優れた戦術であっても、その遂行に固執し過ぎて個人能力を制限してしまうと本来の力が消え、そして魅力も失われてしまうということだった。

ブラジル代表に選ばれるような選手は並の能力ではなく、戦術のなかで彼らの個性が発揮されるようなスタイルが、チームを輝かす有効な手段であることが改めて明確になった。ルシェンブルゴが信じて疑わなかったシステム重視のスタイルは、ブラジル代表という特殊なチームにはフィットすることはなかった。

そしてこの予選での低迷を考えてみると、その原因の1つとして指揮官と選手の関係性が挙げられる。

チームに加える選手を選ぶ権利を持つのは指揮官である。勝敗に対して責任を負うのだから、招集への全権を与えられるのは当然で、また指揮官それぞれに好みの選手がいることだろう。

ただ、その時のチームにあって指揮官と中心的な選手の反りが合わないと、せっかくの能力が戦力として機能せず、ひいては苦戦の原因にもなる。指揮官はその立場から強い責任感を持っている。実力を持った選手も個性が強くプライドも高い。そうした我を前面に出す選手に対して指揮官がチームの一員とする妥協点を見つけられないこともある。

そうした中心となる選手を選外にすれば、チームにとってマイナスになることを承知のうえで、ルシェンブルゴは最後にはロマーリオを招集したが、天才ストライカーをなかなかセレソンの一員として認めなかった。

スコラリも彼が指揮する初戦となった第13節対ウルグアイ戦でロマーリオを招集したが、この時に対立し、その後は己の信念を貫き頑としてメンバーに入れることはなかった。

改めて言うまでもないが、大きな成果を上げるにはチームにかかわるすべての人間が目標に向かって1つにならなければならない。それができなければ、たとえブラジルといえども苦境に立たされることなる。その例がW杯日韓大会の南米予選だった。

(徳原隆元 / Takamoto Tokuhara)

徳原隆元

とくはら・たかもと/1970年東京生まれ。22歳の時からブラジルサッカーを取材。現在も日本国内、海外で“サッカーのある場面”を撮影している。好きな選手はミッシェル・プラティニとパウロ・ロベルト・ファルカン。1980年代の単純にサッカーの上手い選手が当たり前のようにピッチで輝けた時代のサッカーが今も好き。日本スポーツプレス協会、国際スポーツプレス協会会員。