【データ分析】日本に勝利を呼ぶ「守備の組織化」 W杯へ4ゴール以上に注目すべき変化とは?

コンパクトになった陣形と、役割の明確化

毎週の土日は“無料”でサッカーライブ観戦 DAZNの「WEEKEND FOOTBALL」はコチラから!

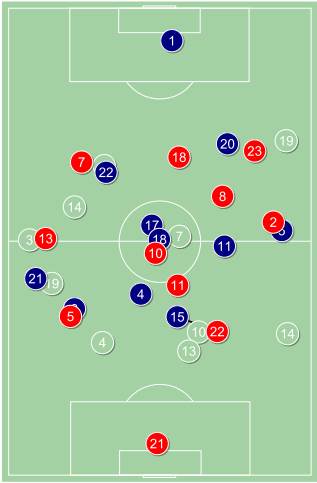

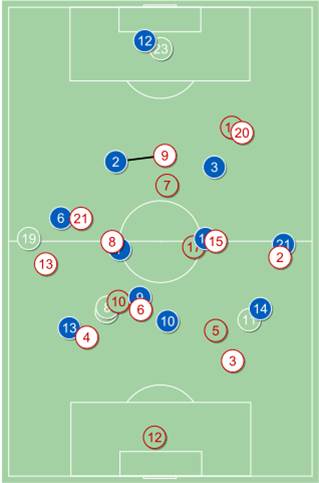

まずは選手たちの陣形だ。スイス戦での平均プレー位置を見ると(図1参照)、両サイドバックの位置がアンバランスで、ボランチやアタッカーの選手がセンターサークル付近に集結してしまっていた。しかし、パラグアイ戦では、最終ラインから前線まで左右対称に近い形となっており、一定の距離感でブロックを作り上げている(図2参照)。ボール奪取後も前線の選手が下がりすぎていないため、明確な狙いのもとに攻撃を仕掛けることができる状態となっていた。

相手にプレスをかける際は、最前線に並ぶ岡崎か香川がチェックを行い、2~3人が連動してプレスをする。1列目で突破されても、次は2列目が対応。奪い切るのではなく、1~2人で当たりながら相手の攻撃を遅らせ、苦し紛れのパスを出させることで、中盤や最終ラインの選手たちがそのルーズボールを回収するケースが多く見られた。特にこのルーズボールのピックアップ数が、スイス戦の35回から60回と大幅に増えていることからも、パラグアイ戦での守備が機能していたことを物語る。

同様に、ボールリカバリー数も39回から53回へ増え、逆にボールロスト数は56回から47回に減少させるなど、守備戦術の変化がチームに大きな影響を与えていたことがよく分かる。

Evolving Data

日本初のサッカー選手データメディア。現在はチームや選手のバイオリズムに加え、選手の人生を踏まえた選手名鑑を作成中。データを活かした『パラメータ』に加え、オウンドメディア内でのライブ配信も行う。

http://lifepicture.co.jp/labo/